中华人民共和国国家标准—— 锅炉房设计标准

中华人民共和国国家标准

锅炉房设计标准

Standard for design of boiler plant

GB 50041-2020

主编部门:中国机械工业联合会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2020年7月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

2020年 第29号

住房和城乡建设部关于发布国家标准《锅炉房设计标准》的公告

现批准《锅炉房设计标准》为国家标准,编号为GB 50041-2020,自2020年7月1日起实施。其中,第3.0.4、4.1.3、6.1.5、6.1.9、7.0.3、13.2.21、13.3.13、15.1.1、15.1.2、15.1.3、15.3.7、18.2.5、18.3.9条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《锅炉房设计规范》(GB 50041-2008)同时废止。

本标准在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2020年1月16日

前言

本标准是根据住房和城乡建设部《关于印发2015年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》(建标[2014]189号)的要求,由中国联合工程有限公司会同有关设计研究单位共同修订完成的。

在修订过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,通过反复讨论、修改和完善,最后经审查定稿。

本标准的主要技术内容是:总则,术语,基本规定,锅炉房的布置,燃煤系统,燃油系统,燃气系统,锅炉烟风系统,锅炉给水设备和水处理,供热热水制备,监测和控制,化验和检修,锅炉房管道,保温和防腐蚀,土建、电气、供暖通风和给水排水,环境保护,消防,室外热力管道等。

本次修订的主要技术内容是:

1.将热水锅炉的容量适用范围从0.7MW~70MW放宽到了0.7MW~174MW;

2.对确需引用的其他标准内容,根据相关标准的最新版本进行了调整,对直接引用自其他标准的条文做了大量的删减;

3.《锅炉房设计规范》GB 50041-2008(以下简称原标准)对锅炉房的布置位置已做了有关规定,目前使用标准的单位以及部分地区提出对非独立锅炉房的位置希望布置的位置能做得更灵活一些。本次修订时,结合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,基本维持了原条文,但将原条文中的“严禁”改为了“不应”;

4.删除了与部分效率低、能耗高的产品或技术相关的条文,如抛煤机炉、鼓泡床锅炉等;新增了冷凝锅炉、高效煤粉锅炉、气候补偿装置等相关内容;

5.随着我国对锅炉房大气污染物排放限制的提高,除尘、脱硫、脱硝技术也相应发展,本次修订对环境保护章节的内容进行了较大幅度的调整及扩充,以适应现有的环境保护要求;在煤的存储方面,提出了封闭煤库的概念,以适应环境保护要求;

6.调低了设置自动控制的锅炉容量下限,并增加了锅炉的监测参数;增加了工业电视的相关条文;

7.取消了原标准对集中仪表控制室布置位置的具体要求,删除了“朝锅炉操作面方向应采用隔声玻璃大观察窗”的要求。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国机械工业联合会负责日常管理,中国联合工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国联合工程有限公司(地址:杭州市滨江区滨安路1060号,邮编:310052,电子邮箱:zhangjp@chinacuc.com)。

本标准组织单位:中国机械工业勘察设计协会

本标准主编单位:中国联合工程有限公司

本标准参编单位:中国中元国际工程有限公司

华东建筑设计研究院有限公司

北京市煤气热力工程设计院有限公司

中机国际工程设计研究院有限责任公司

中船第九设计研究院工程有限公司

中国新时代国际工程公司

本标准主要起草人员:顾晓山 张建平 舒世安 李春林 刘毅 孙明烨 曾攀登 于新宇 李仙娥 徐辉 史华光 郭纪鸿 陈济良 徐良斌 孔祥伟 孙蕾 华炜 王学良

本标准主要审查人员:史敏 王宗林 孙振安 谭文胜 万里鹏 郭晓亮 王有富 徐佩玺 焦建雷

1 总 则

1.0.1 为使锅炉房设计达到节约能源、保护环境、安全生产、技术先进、经济合理和确保质量的要求,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于下列范围内的工业、民用、区域锅炉房及其室外热力管道设计:

1 以水为介质的蒸汽锅炉锅炉房,其单台锅炉额定蒸发量为1t/h~75t/h,额定出口蒸汽压力为0.10MPa(表压)~3.82MPa(表压),额定出口蒸汽温度小于或等于450℃;

2 热水锅炉锅炉房,其单台锅炉额定热功率为0.7MW~174MW,额定出口水压为0.10MPa(表压)~2.50MPa(表压),额定出口水温小于或等于180℃;

3 符合本条第1款、第2款参数的室外蒸汽管道、凝结水管道和闭式循环热水系统。

1.0.3 本标准不适用于余热锅炉、垃圾焚烧锅炉和其他特殊类型锅炉的锅炉房和城镇供热管网设计。

1.0.4 锅炉房设计除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 锅炉房 boiler plant

锅炉以及保证锅炉正常运行的辅助设备和设施的综合体。

2.0.2 工业锅炉房 industrial boiler plant

企业所附属的自备锅炉房。它的任务是为满足本企业用热(蒸汽、热水)需要。

2.0.3 民用锅炉房 living boiler plant

用于供应人们生活用热(汽)的锅炉房。

2.0.4 区域锅炉房 regional boiler plant

为某个区域服务的锅炉房。在这个区域内,可以有数个企业、数个民用建筑和公共建筑等建筑设施。

2.0.5 独立锅炉房 independent boiler plant

四周与其他建筑没有任何结构联系的锅炉房。

2.0.6 非独立锅炉房 dependent boiler plant

与其他建筑物毗邻或设在其他建筑物内的锅炉房。

2.0.7 地下锅炉房 underground boiler plant

设置在地面以下的锅炉房。

2.0.8 半地下锅炉房 semi-underground boiler plant

设置在地面以下的高度超过锅炉间净高1/3,且不超过锅炉间高度的锅炉房。

2.0.9 地下室锅炉房 basement boiler plant

设置在其他建筑物内,锅炉间地面低于室外地面的高度超过锅炉间净高1/2的锅炉房。

2.0.10 半地下室锅炉房 semi-basement boiler plant

设置在其他建筑物内,锅炉间地面低于室外地面的高度超过锅炉间净高1/3,且不超过1/2的锅炉房。

2.0.11 室外热力管道 outdoor thermal piping

企业所属锅炉房在企业范围内的室外热力管道,以及区域锅炉房其界线范围内的室外热力管道。

2.0.12 管道 piping

由管道组成件、管道支吊架等组成,用以输送、分配、混合、分离、排放、计量或控制流体流动。

2.0.13 管道系统 piping system

按流体与设计条件划分的多根管道连接成的一组管道。

2.0.14 常年不间断供汽(热) year-round steam(heat) supply

锅炉房向热用户的供汽(热)全年不能中断,当中断供汽(热)时将导致其人员的生命危险或重大的经济损失。

2.0.15 锅炉间 boiler room

安装锅炉本体的场所。

2.0.16 辅助间 auxiliary room

除锅炉间以外的所有安装辅机、辅助设备及生产操作的场所,如水处理间、风机间、水泵间、机修间、化验室、仪表控制室等。

2.0.17 生活间 service room

供职工生活或办公的场所,如值班更衣室、休息室、办公室、自用浴室、厕所等。

2.0.18 值班更衣室 duty room

供工人上下班更衣、存衣的场所。

2.0.19 休息室 rest room

在二、三班制的锅炉房供工人倒班休息的场所。

2.0.20 常用给水泵 operation feed water pump

锅炉在运行中正常使用的给水泵。

2.0.21 工作备用给水泵 standby feed water pump

当常用给水泵发生故障时向锅炉给水的泵。

2.0.22 事故备用给水泵 emergency feed water pump

停电时电动给水泵停止运行,为防止锅炉发生缺水事故的给水泵,一般为汽动给水泵。

2.0.23 净距 net distance

两个物体最突出相邻部位外缘之间的距离。

2.0.24 相对密度 relative density

气体密度与空气密度的比值。

2.0.25 封闭煤库 close area of coal

用于贮存燃煤,能防止煤尘逃逸的封闭式仓库,仓库应设有将可燃气体及时排出室外的装置或设施。

3 基本规定

3.0.1 锅炉房设计应根据批准的城市(地区)或企业总体规划和供热规划进行,做到远近结合,以近期为主,并宜留有扩建余地;对扩建和改建锅炉房的设计,应取得原有工艺设备和管道的原始资料,并应合理利用原有建筑物、构筑物、设备和管道,同时应与原有生产系统、设备和管道的布置、建筑物和构筑物型式相协调。

3.0.2 锅炉房设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得当地的气象、地质、水文、电力和供水等有关基础资料。

3.0.3 锅炉房燃料的选用应做到合理利用能源和节约能源,并与安全生产、经济效益和环境保护相协调,选用的燃料应有其产地、元素成分分析等资料和相应的燃料供应协议,并应符合下列规定:

1 设在其他建筑物内的锅炉房使用的燃料,应选用燃气或燃油,但不宜选用重油或渣油;

2 燃气锅炉房的备用燃料应根据供热系统的安全性、重要性、燃气供应的保证程度和备用燃料的可能性等因素确定。

3.0.4 地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房,严禁选用液化石油气或相对密度大于或等于0.75的气体燃料。

3.0.5 锅炉房设计应采取减轻废气、废水、固体废渣和噪声对环境影响的有效措施,排出的有害物和噪声应符合国家排放标准要求。

3.0.6 区域所需热负荷应根据所在城市(地区)的供热规划确定,当符合下列条件之一时,应设置区域锅炉房:

1 居住区和公共建筑设施的采暖和生活热负荷不属于热电站供应范围的;

2 用户的生产、采暖通风和生活热负荷较小,负荷不稳定,年使用时数较低,或由于场地、资金等原因,不具备热电联产条件的;

3 根据城市供热规划和用户先期用热的要求,需要过渡性供热,以后可作为热电站的调峰或备用热源的。

3.0.7 锅炉房的容量应根据设计热负荷确定。设计热负荷宜在绘制出热负荷曲线或热平衡系统图,并计入各项热损失、锅炉房自用热量和可供利用的余热量后进行计算确定。

3.0.8 锅炉房内设有蒸汽蓄热器时,其设计容量应按平衡后的热负荷进行计算确定。

3.0.9 锅炉供热介质的选择应符合下列规定:

1 供采暖、通风、空气调节和生活用热的锅炉房宜采用热水作为锅炉供热介质;

2 以生产用汽为主的锅炉房应采用蒸汽作为锅炉供热介质;

3 同时供生产及采暖、通风、空调和生活用热的锅炉房,经技术经济比较后,可选用蒸汽、热水或蒸汽和热水作为锅炉供热介质。

3.0.10 锅炉供热介质参数的选择应符合下列规定:

1 供生产用蒸汽压力和温度的选择应满足生产工艺的要求;

2 热水热力网设计供水温度、回水温度应根据工程具体条件,并应综合锅炉房、管网、热力站、热用户二次供热系统等因素,进行技术经济比较后确定。

3.0.11 锅炉的选择除应符合本标准第3.0.9条和第3.0.10条的规定外,尚应符合下列规定:

1 应能有效地燃烧所采用的燃料,有较高热效率和能适应热负荷变化;

2 应有利于保护环境;

3 应能降低基建投资和减少运行管理费用;

4 应选用机械化、自动化程度较高的锅炉;

5 其结构应与该地区抗震设防烈度相适应;

6 对燃油、燃气锅炉,除应符合本条上述规定外,尚应符合全自动运行要求和具有可靠的燃烧安全保护装置。

3.0.12 锅炉台数和容量应根据设计热负荷经技术经济比较后确定,并应符合下列规定:

1 锅炉台数和容量应按所有运行锅炉在额定蒸发量或热功率时能满足锅炉房最大设计热负荷的要求;

2 应保证锅炉房在较高或较低热负荷运行工况下能安全运行,并应使锅炉台数、额定蒸发量或热功率、锅炉效率和其他运行性能均能有效地适应热负荷变化,且应考虑全年热负荷低峰期锅炉机组的运行工况;

3 锅炉房的锅炉总台数:新建锅炉房,不宜超过5台;扩建和改建锅炉房,不宜超过7台;非独立锅炉房,不宜超过4台;

4 锅炉房的1台额定蒸发量或热功率最大的锅炉检修时,其余锅炉应能满足下列要求:

1)连续生产用热所需的最低热负荷;

2)采暖通风、空调和生活用热所需的最低热负荷。

3.0.13 在抗震设防烈度为6度及以上地区建设锅炉房时,其建筑物、构筑物和管道设计均应采取符合该地抗震设防标准的措施。

4 锅炉房的布置

4.1 位置的选择

4.1.1 锅炉房位置的选择应根据下列因素确定:

1 应靠近热负荷比较集中的地区,并应使引出热力管道和室外管网的布置在技术、经济上合理,其所在位置应与所服务的主体项目相协调;

2 应便于燃料贮运和灰渣的排送,并宜使人流和燃料、灰渣运输的物流分开;

3 扩建端宜留有扩建余地;

4 应有利于自然通风和采光;

5 应位于地质条件较好的地区;

6 应有利于减少烟尘、有害气体、噪声和灰渣对居民区和主要环境保护区的影响,全年运行的锅炉房应设置于总体最小频率风向的上风侧,季节性运行的锅炉房应设置于该季节最大频率风向的下风侧,并应符合环境影响评价报告提出的各项要求;

7 燃煤锅炉房和煤制气设施宜布置在同一区域范围;

8 应有利于凝结水的回收;

9 区域锅炉房尚应符合城市总体规划、区域供热规划的要求;

10 危险化学品生产企业锅炉房的位置,除应满足本条上述要求外,还应符合有关技术要求。

4.1.2 锅炉房宜为独立的建筑物。

4.1.3 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,不应设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。

4.1.4 住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。

4.2 建筑物、构筑物和场地的布置

4.2.1 独立锅炉房区域内的各建筑物、构筑物的平面布置和空间组合,应紧凑合理,功能分区明确,建筑简洁协调,满足工艺流程顺畅、安全运行、方便运输、有利安装和检修的要求。

4.2.2 新建区域锅炉房的厂前区规划应与所在区域规划相协调。锅炉房的主体建筑和附属建筑宜采用整体布置。锅炉房区域内的建筑物主立面宜面向主要道路,且整体布局应合理、美观。

4.2.3 工业锅炉房的建筑形式和布局应与所在企业的建筑风格相协调,民用锅炉房、区域锅炉房的建筑形式和布局应与所在城市(区域)的建筑风格相协调。

4.2.4 锅炉房区域内的各建筑物、构筑物与场地的布置应充分利用地形,使挖方和填方量最小,排水顺畅,并应防止水流入地下室和管沟。

4.2.5 锅炉间、煤场、灰渣场、贮油罐之间以及和其他建筑物、构筑物之间的间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定,并应满足安装、运行和检修的要求;燃气调压站、箱(柜)和其他建筑物、构筑物之间的间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定,并应满足安装、运行和检修的要求。

4.2.6 运煤系统的布置应利用地形,使提升高度小、运输距离短。煤场、灰渣场宜位于主要建筑物的全年最小频率风向的上风侧。

4.2.7 锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高,应高出室外地坪或周围地坪0.15m及以上,锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。

4.3 锅炉间、辅助间和生活间的布置

4.3.1 单台蒸汽锅炉额定蒸发量为1t/h~25t/h或单台热水锅炉额定热功率为0.7MW~17.5MW的锅炉房,其辅助间和生活间宜贴邻锅炉间固定端一侧布置;单台蒸汽锅炉额定蒸发量为35t/h~75t/h或单台热水锅炉额定热功率为29MW~174MW的锅炉房,其辅助间和生活间根据具体情况,可贴邻锅炉间布置,或单独布置。

4.3.2 锅炉房集中仪表控制室宜布置在便于司炉人员观察和操作的位置;当布置在热力除氧器和给水箱下面及水泵间上面时,应采取有效的防水和防振措施。

4.3.3 独立布置的水处理系统、热交换系统、运煤系统和油泵房宜分别设置各系统的就地机柜室。

4.3.4 锅炉房宜设置修理间、仪表校验间、化验室等生产辅助间,并宜设置值班室、更衣室、浴室、厕所等生活间;二、三班制的锅炉房可设置休息室或与值班、更衣室合并设置。锅炉房按车间、工段设置时,可设置办公室。

4.3.5 化验室应布置在采光较好、噪声和振动影响较小处,并应使取样方便。

4.3.6 锅炉房运煤系统的布置,宜使煤自固定端运入锅炉炉前。

4.3.7 锅炉间出入口的设置应符合下列规定:

1 出入口不应少于2个,但对独立锅炉房的锅炉间,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于200m2时,其出入口可设1个;

2 锅炉间人员出入口应有1个直通室外;

3 锅炉间为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个;楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。

4.3.8 锅炉间通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的辅助间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。

4.4 工艺布置

4.4.1 锅炉房工艺布置应确保设备安装、操作运行、维护检修的安全和方便,并应使各种管线流程短、结构简单,使锅炉房面积和空间使用合理、紧凑。

4.4.2 建筑气候年日平均气温大于或等于25℃的日数在80d以上、雨水相对较少的地区,锅炉可采用露天或半露天布置;当锅炉采用露天或半露天布置时,除应符合本标准第4.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

1 应选择适合露天布置的锅炉本体及其附属设备;

2 管道、阀门、仪表及附件等应有防雨、防风、防冻、防腐和减少热损失的措施;

3 应将锅炉水位、锅炉压力等测量控制仪表集中设置在控制室内。

4.4.3 风机、水泵、水箱、除氧装置、加热装置、除尘装置、蓄热器、水处理装置等辅助设备和测量仪表露天布置时,应有防雨、防风、防冻、防腐和防噪声等措施。

4.4.4 锅炉之间的操作平台宜连通;锅炉房内所有高位布置的辅助设施及监测、控制装置、管道阀门等需操作和维修的场所,应设置方便操作的安全平台和扶梯;阀门可设置传动装置引至楼(地)面进行操作。

4.4.5 锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求;在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.70m。

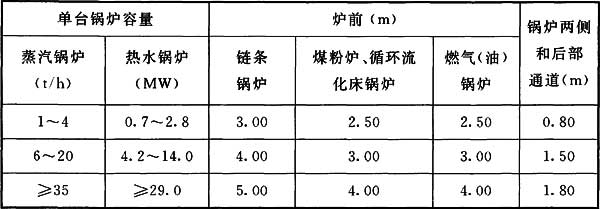

4.4.6 锅炉与建筑物的净距不应小于表4.4.6的规定,并应符合下列规定:

1 当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求;大于6t/h的蒸汽锅炉或大于4.2MW的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可减为3m;

2 当锅炉需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求;装有快装锅炉的锅炉房,应有更新整装锅炉时能顺利通过的通道;锅炉后部通道的距离应根据后烟箱能否旋转开启确定。

5 燃煤系统

5.1 燃煤设施

5.1.1 锅炉的燃烧设备应与所采用的煤种相适应,并应符合下列规定:

1 应方便调节,适应热负荷变化;

2 应燃烧效率高,节约能源;

3 应有利于环境保护。

5.1.2 当采用结焦性强的煤种及碎焦时,其燃烧设备不应采用链条炉排。

5.1.3 当原煤粒度不能符合锅炉燃烧或磨煤机的要求时,应设置煤块破碎装置,在破碎装置之前应设置煤的磁选和筛选设备。

5.1.4 破碎、筛分设备的选型应根据原煤的含水量、硬度、黏结性和破碎前后的粒度等要求确定,并应有防噪声和防粉尘的措施。

5.1.5 煤粉锅炉的燃烧设备应与煤种、煤质及煤的物理化学性能相匹配;煤粉锅炉配套制粉系统与煤粉输送、储存、给料等系统确定以及设备选型和安全措施,应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。

5.1.6 原煤仓、落煤管的设计应根据煤的水分和颗粒组成等条件确定,并应使煤仓落煤流畅;在寒冷地区应采取防冻措施,并应符合下列规定:

1 锅炉原煤仓形式应结合锅炉房布置情况确定;

2 非圆筒仓结构的原煤仓的内壁应光滑耐磨,其相邻两壁交线与水平面夹角不应小于55°,壁面与水平面的交角不应小于60°;对褐煤及黏性大或易燃的烟煤,相邻两壁交线与水平面夹角不应小于65°,壁面与水平面的交角不应小于70°;相邻壁交线内侧应做成圆弧形,圆弧的半径宜为200mm;循环流化床锅炉的原煤仓出口段壁面与水平面的夹角不应小于70°;

3 原煤仓应采用大的出口截面;对煤粉炉,在原煤仓出口下部宜设置圆形双曲线或圆锥形金属小煤斗;对易堵的煤,在原煤仓的出口段宜采用不锈钢复合钢板、内衬不锈钢板或其他光滑阻燃型耐磨材料;金属煤斗外壁宜设振动装置或其他防堵装置;

4 在严寒地区,对钢结构的原煤仓以及靠近锅炉房外墙或外露的钢筋混凝土原煤仓,其仓壁应设有防冻保温装置;

5 原煤仓应设置煤位测量装置;

6 落煤管宜垂直布置,并应为圆形;倾斜布置时,其与水平面的倾角不宜小于60°;当条件受限制时,根据煤的水分、颗粒组成、黏结性等因素,应采取消堵措施,其落煤管的倾斜角亦不应小于55°;可设置监视煤流装置和单台锅炉燃煤计量装置。

5.2 煤、灰渣和石灰石的贮运

5.2.1 锅炉房煤场卸煤及转堆设备的设置应符合下列规定:

1 火车运煤时,应采用机械化方式卸煤;一次进煤的车皮数量宜为5节~8节,卸车时间不宜超过3h;

2 船舶运煤时,应采用机械化方式卸煤;卸煤机械总额定出力不宜小于锅炉房最大日耗煤量的300%;卸煤机械台数不应少于2台;

3 汽车运煤时,宜利用社会运力;

4 煤场堆煤设备的出力应与卸煤装置的输出出力相匹配,取煤设备的出力应与锅炉房运煤系统的出力相协调;

5 煤场设备的出力和台数应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。

5.2.2 煤场(库)设计时,最大计算耗煤量宜符合下列规定:

1 火车和船舶运煤,不宜小于10d的锅炉房最大计算耗煤量;

2 汽车运煤,不宜小于5d的锅炉房最大计算耗煤量。

5.2.3 煤场(库)型式设计应符合下列规定:

1 应符合国家和项目所在地的环境保护要求;采用封闭煤库时,应有防止可燃气体和可燃粉尘积聚的措施;

2 有自燃性的煤堆应有压实、洒水或其他防止自燃的措施;

3 煤场(库)的地面应根据装卸方式进行处理,并应防止污水渗入地下;地面应设有排水坡度和排水措施;受煤沟应有防水和排水措施;煤场(库)产生的污水应收集,处理合格后回用或处理达标后排放。

5.2.4 锅炉房厂区内应设置入厂煤的计量装置。

5.2.5 运煤系统小时运煤量的计算应根据锅炉房昼夜最大计算耗煤量、扩建时增加的煤量、运煤系统昼夜的作业时间和1.1~1.2的不平衡系数等因素确定。

5.2.6 从煤场到锅炉间及锅炉间内部的运煤系统和设备应符合下列规定:

1 运煤系统和设备应根据运输量、设备性能、工作班制、设备维护检修时间等因素合理确定;

2 运煤系统应设置计量装置;

3 运煤系统应采用封闭式,并应有可靠的防尘除尘措施;

4 运煤系统的地下构筑物应防水,并应有排除积水和废水收集后集中处理的措施;

5 运煤系统应有防冻措施、检修空间和起吊装置;

6 动设备附近应设置安全护栏。

5.2.7 锅炉炉前煤仓的贮量应根据锅炉在额定工况下昼夜耗煤量、运煤系统输送能力、工作班制等因素合理确定,进入炉前煤仓的煤应计量。

5.2.8 除灰渣系统的选择应根据锅炉除渣机和除尘器型式、灰渣量及其特性、输送距离、工程所在地区的地势、气象条件、运输条件以及环境保护、综合利用等因素合理确定。

5.2.9 灰渣储存设施的贮量应结合当地运输条件、贮存方式、锅炉房占地面积、灰渣综合利用等因素确定;灰渣场(库)的贮量不宜小于3d锅炉房最大计算排灰渣量;灰渣储存设施应设置成封闭形式,并应有污水收集和处理措施。

5.2.10 除灰渣系统小时灰渣排放量的计算,应根据锅炉最大小时灰渣量、扩建时增加的灰渣量、除灰渣系统昼夜的有效作业时间和1.1~1.2的不平衡系数等因素确定;在寒冷地区的湿法除灰渣系统,应有防冻措施。

5.2.11 循环流化床锅炉炉内脱硫的石灰石粉应采用符合锅炉性能和粒度分布的成品。

5.2.12 烟气脱硫系统中脱硫剂的运输、储存、输送应符合现行行业标准《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》HJ 462的有关规定;当采用石灰石-石膏法时,应符合现行行业标准《火力发电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统设计规程》DL/T 5196的有关规定;当采用氨法脱硫时,应符合现行行业标准《氨法烟气脱硫工程通用技术规范》HJ 2001的有关规定。

5.2.13 烟气采用还原法脱硝时,脱硝还原剂的运输、储存、输送应符合现行行业标准《火力发电厂烟气脱硝设计技术规程》DL/T 5480的有关规定。

6 燃油系统

6.1 燃油设施

6.1.1 燃油锅炉所配置的燃烧器应与燃油的性质和燃烧室的型式相适应,并应符合下列规定:

1 油的雾化性能好;

2 能较好地适应负荷变化;

3 火焰形状与炉膛结构相适应;

4 对大气污染少;

5 噪声较低。

6.1.2 燃用重油的锅炉房,当冷炉启动点火缺少蒸汽加热重油时,应采用重油电加热器或设置轻油、燃气的辅助燃料系统。

6.1.3 燃油锅